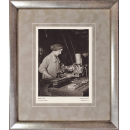

Фото-тинто-гравюра 1912 года. Памятник на Лазоревском кладбище

Размер листа 28,9 x 21,7 см. Лазаревское кладбище — музейный Некрополь XVIII века, было одной из обязательных для посещения достопримечательностей Петербурга

Читайте подробнее в описании к товару ↓

Читайте подробнее в описании к товару ↓

Подлинная старинная фото-тинто гравюра 1912 года печати.

Возраст раритета более 110 лет.

Санкт-Петербург, памятник А.Ф. Турчанинова 1792 года на Лазоревском кладбище Александро-Невской лавры.

Размер листа гравюры: 28,9 x 21,7 см. Фото-тинто гравюра редкого издания 1912 года "Историческая панорама Санкт-Петербурга и его окрестностей" А.И. Успенский, Московское Товарищество "Образование". Плотная полукартонная бумага, чистая обратная сторона.

Лазаревское кладбище — музейный Некрополь XVIII века в составе Государственного музея городской скульптуры (с 1932 года), на территории Александро-Невской лавры. Площадь — 0,7 га. С 1932 года кладбище является музейным некрополем, захоронения не проводятся. Старейшее кладбище Петербурга, сохранившееся до наших дней.

Кладбище было заложено одновременно со зданиями Александро-Невского монастыря и служило местом погребения представителей привилегированных слоёв петербургского общества. На нём хоронили лишь знатных особ по повелению, а часто и в личном присутствии Петра I. Таким образом, основанный Петром монастырь должен был стать, по его замыслу, своеобразным мемориалом деятелей отечественной истории, «русским Вестминстером». Своё значение Пантеона России лаврский некрополь сохранил и в дальнейшем. К концу столетия здесь было разрешено хоронить и лиц купеческого сословия при условии внесения чрезвычайно большой суммы.

Некрополь XVIII века остался до нашего времени единственным в России мемориальным комплексом, сохранившим не только отдельные памятники, но и особенности исторического плана. К середине XIX в. у просвещённой части русского общества уже имелось отчётливое осознание особой исторической и художественной ценности кладбищ и усыпальниц Александро-Невской лавры, а равно и расположенных там отдельных памятников. Лазаревское кладбище упоминалось среди обязательных для посещения «достопамятностей» Петербурга.

После Октябрьской революции кладбище было закрыто и взято под государственную охрану и вскоре превращено в заповедник.

Алексе́й Фёдорович Васильев, затем Турчани́нов (1704 — 21 марта [1 апреля] 1787, Санкт-Петербург) — крупный уральский солепромышленник и горнозаводчик, обладатель колоссального состояния, дед Павла и Владимира Соломирских.

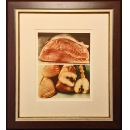

К 1792 году относится надгробие А. Ф. Турчанинову, представляющее собой сложную многопланную скульптурную композицию из двух бронзовых статуй — Хроноса и плакальщицы, и мраморного бюста покойного, установленного центре на постаменте.

На первом плане на небольшом возвышении сидит могучая крылатая фигура Хроноса, бога времени, с книгой. Правой рукой Хроное указывает на текст надгробной надписи, помещенной на раскрытых страницах книги.

Примечательно, что Хронос представлен скульптором Мартосом Иваном Петровичем [1754—1835] в образе, напоминающем пожилого русского крестьянина с простыми выразительными чертами лица. Превосходно вылепленное тело говорит о совершенном знании анатомии. По контрасту с суровым, простым обликом Хроноса фигура молодой женщины, стоящей справа, за бюстом покойного, производит впечатление некоторой изысканности, манерности. Образ этой плакальщицы напоминает женские образы в скульптурных произведениях более раннего времени — середины XVIII века. Подобная трактовка отнюдь не характерна для Мартоса, стиль которого отличался, как правило, именно суровой, целомудренной сдержанностью и классической простотой.

Передаче значительности образа покойного способствует его заметная акцентировка в композиции. В частности, это достигается исполнением бюста не из темной бронзы, подобно обеим фигурам, а из белого мрамора. Бюст самого Турчанинова воспринимается в несколько большем масштабе, чем расположенные вокруг него фигуры. Наброшенная на плечи драпировка подчеркивает величавую торжественность образа.

"Историческая панорама Санкт-Петербурга и его окрестностей" - издание, выпускавшееся с 1911 по 1915 год; содержит редкие фотографии начала 20-го века, описывающие достопримечательности Петербурга: виды знаменитых частных строений, общественных зданий и сооружений, виды петербургских дворцов, храмов и набережных, а так же усыпальницы императоров и членов царской семьи, памятники видным событиям и деятелям русской истории. «Историческая панорама Санкт-Петербурга и его окрестностей» издавалась под редакцией А.И. Успенского (1873-1938 гг.), причем четыре выпуска вышли с его авторскими статьями. Успенский ввёл в научный оборот огромный объем архивных данных по истории создания и бытования Большого Царскосельского и Александровского дворцов, павильонов Екатерининского и Александровского парков. Написанные профессиональным архивистом, эти труды во многом являются первоисточником не дошедших до нашего времени исторических материалов. Большое внимание автор уделял описанию жизни императоров и придворных в Царском Селе, основанных на мемуарных свидетельствах современников и камер-фурьерских журналов. Фотографии отпечатаны в технике фото-тинто-гравюры несколькими сериями. Каждая серия состояла из папок, содержащих отдельные, несброшюрованные гравюры, отпечатанные на плотной полукартонной бумаге. Издание представляет историческую и коллекционную ценность.

Успенский Александр Иванович (1873, село Венев Монастырь Тульской губернии - 1938, Москва), историк, искусствовед, доктор богословия (1917), доктор теории и истории искусств (1918). В 1894-99 учился в Петербургской духовной академии и Петербургском археологическом институте. С 1899 работал архивариусом Московского отделения Общего архива Министерства Императорского двора. Готовил к публикации документы Оружейной палаты, Государевой и Царицынской мастерских, Приказа золотых и серебряных дел и других учреждений. Одновременно занялся изучением архитектуры и живописи Москвы. С 1899 член-корреспондент, с 1906 действительный член Московского археологического общества. В 1900 выступил в Обществе духовного просвещения с докладом «Судьба первой церкви на Москве» (опубликован в 1901) о разрушенной в 1847 церкви Иоанна Предтечи (Спас на Бору). Был одним из инициаторов создания и председателем Комиссии по осмотру и изучению памятников церковной архитектуры Москвы и Московской епархии. С 1907 преподавал в созданном по его инициативе Московском археологическом институте. После 1917 занимался преимущественно преподавательской деятельностью. Похоронен на Введенском кладбище.

ДЛЯ ПОЛНОЭКРАННОГО ПРОСМОТРА НАЖМИТЕ НА ФОТО

.

Сопутствующие услуги

Заказать сертификат oldgravura на обычной бумаге

Заказать сертификат oldgravura на сертификат-бумаге

Заказать подарочную упаковку Тип 1

Заказать сертификат oldgravura на обычной бумаге

Заказать сертификат oldgravura на сертификат-бумаге

Заказать подарочную упаковку Тип 1